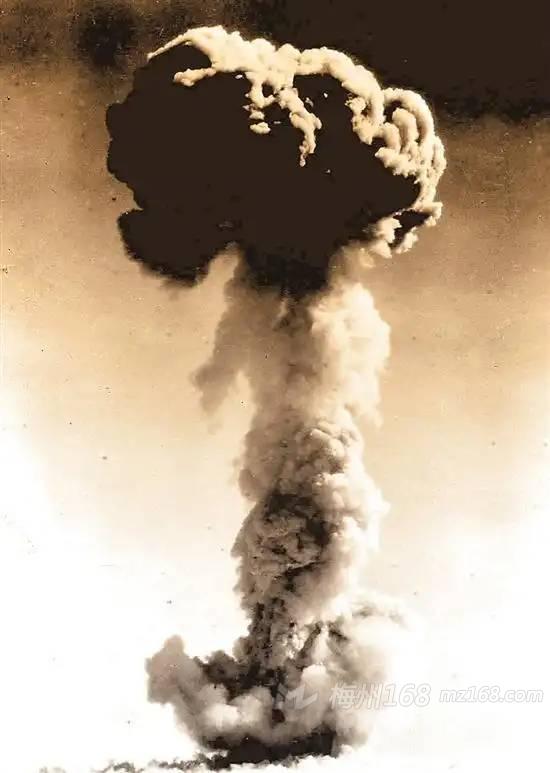

1964年10月16日15時�����,在新疆羅布泊���,隨著一聲驚雷巨響����,巨大的蘑菇云騰空而起��,我國第一顆原子彈爆炸成功��。

1964年10月16日���,我國第一顆原子彈爆炸成功(資料圖)

自1955年中國提出建立和發(fā)展原子能事業(yè)的戰(zhàn)略決策以來�����,全國發(fā)動多個產(chǎn)業(yè)行業(yè)支援���,動員數(shù)十萬人投身參與,其中不乏廣東人的身影�����。

從20世紀(jì)50年代末開始�,不計其數(shù)的廣東人奔赴金銀灘,為我國核事業(yè)奉獻青春與熱血���。他們是擁有錦繡前程的科研人員����,是未曾歸家又背起行囊的士兵,是初出茅廬的大學(xué)生�,是勤勤懇懇堅守崗位的工人……他們對“為什么不走”的發(fā)問從無動搖,常用“一定要干”作為回答���。白手起家���,從頭學(xué)起,講起那些干勁十足的奮斗過往��,他們?nèi)匀谎哉Z熱烈而充滿激情���。

60年前����,25歲的廣東興寧人羅耀春負責(zé)研制核武器點火部件的觸發(fā)管����。彼時,蘇聯(lián)已撤走所有技術(shù)專家��,留下的設(shè)計圖紙上����,一個極小的、沒有任何標(biāo)注的“框”����,就是羅耀春需研制填補的內(nèi)容:“我們做的只是一個極小的器件,但技術(shù)一片空白��,國內(nèi)廠家沒有現(xiàn)成的���,前人研制也沒有成功�?!睘榱送瓿扇蝿?wù),羅耀春翻遍國內(nèi)外文獻���,在深山和高原間的各處研究室奔波����,大膽探索做了無數(shù)次試驗��。一個極小的觸發(fā)管至少要經(jīng)過20小時1萬次的通電觸發(fā)測試,不能有任何失誤�����,因此���,他常不分晝夜全程盯守�����。

羅耀春

(綜合羊城晚報�����、新華社)

如果覺得這篇文章對您有幫助�����,請打賞支持一下��!